大阪トヨペットは、2025年1月から「学校では学べないサイエンス塾 トヨラボ」を開催しています。

トヨラボは、学校では学べない科学の楽しさを本格的に親子で学べるサイエンス教室です。

大阪トヨペットは、「トヨラボ」を通じて、次世代を担う子どもたちに科学の楽しさと可能性を届けたいと考えています。

1年を通して西淀店と中央店の2店舗でそれぞれ2ヶ月に一回定期的に開催を行い、今後はツチの教室、ミズの教室のカリキュラムをご準備しています。

1月・2月の「カゼの教室」、3月・4月の「デンキの教室」、5月・6月の「ガスの教室」に続き、

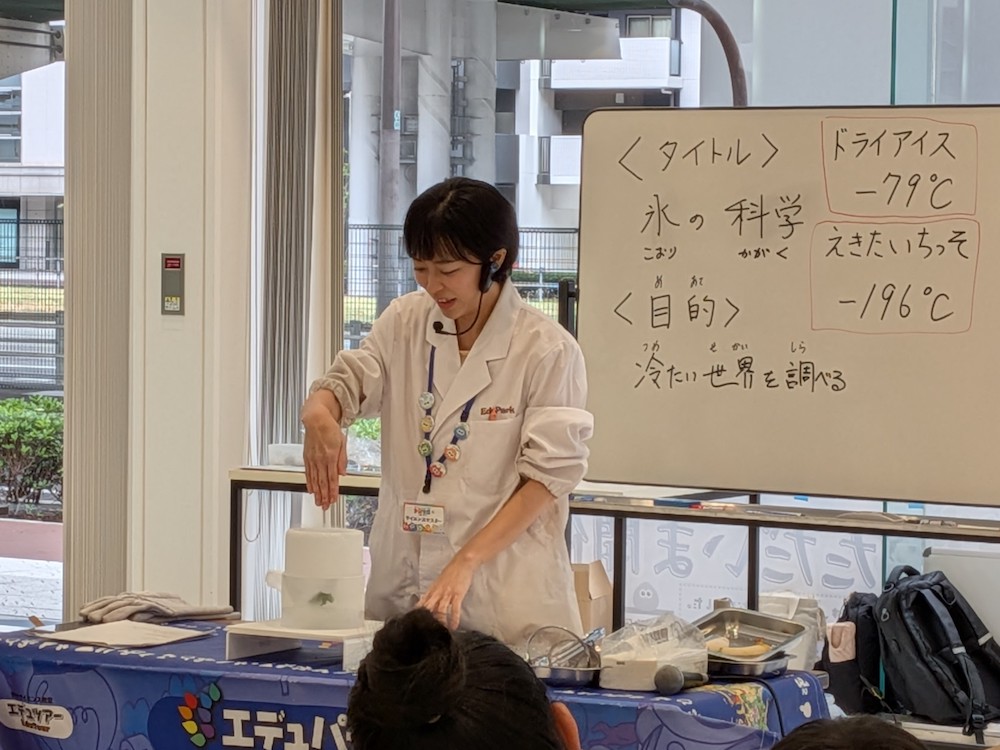

7月と8月に「コオリの教室」を開催しました。

「冷たい世界をしらべる」をテーマに、氷の科学を先生の授業と実験を通して学びます。

暑い日が続く中、夏にぴったりな氷の授業です。

身近な氷について先生に尋ねられると、持ってきている水筒に氷が入っている方、お祭りでかき氷を食べた方たくさん手が挙がりました。

さて、生徒の皆さんの前には小さく砕いた氷が配られていきます。

軍手で氷を触ったり、転がしたりするとトレーの上をスイスイ滑ります。また、トレーにこすってみるとキュッキュッという音がしました。

この冷たい氷ですが、どんどん溶けて小さくなっているはずなのに水が出ていません。どうしてでしょうか?

それは、この氷が水からできた氷ではなく、二酸化炭素からできた氷だからです。

配られた氷の正体は「ドライアイス」でした。

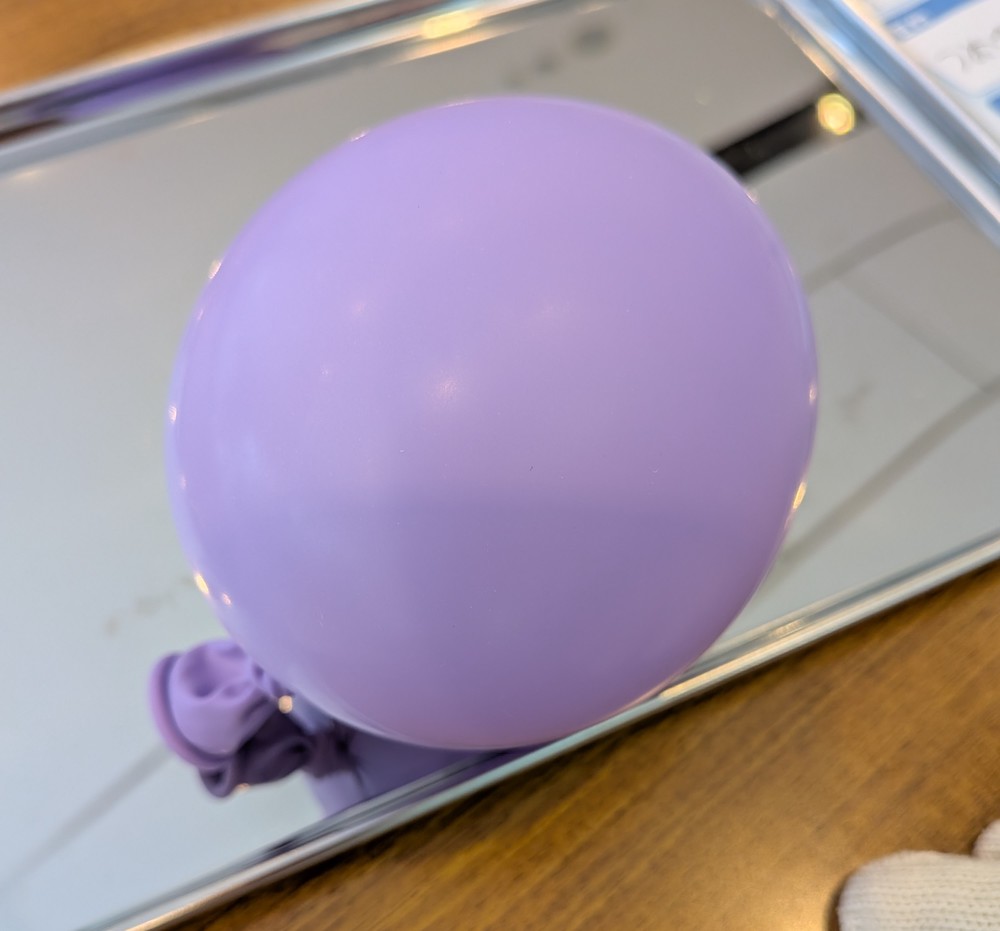

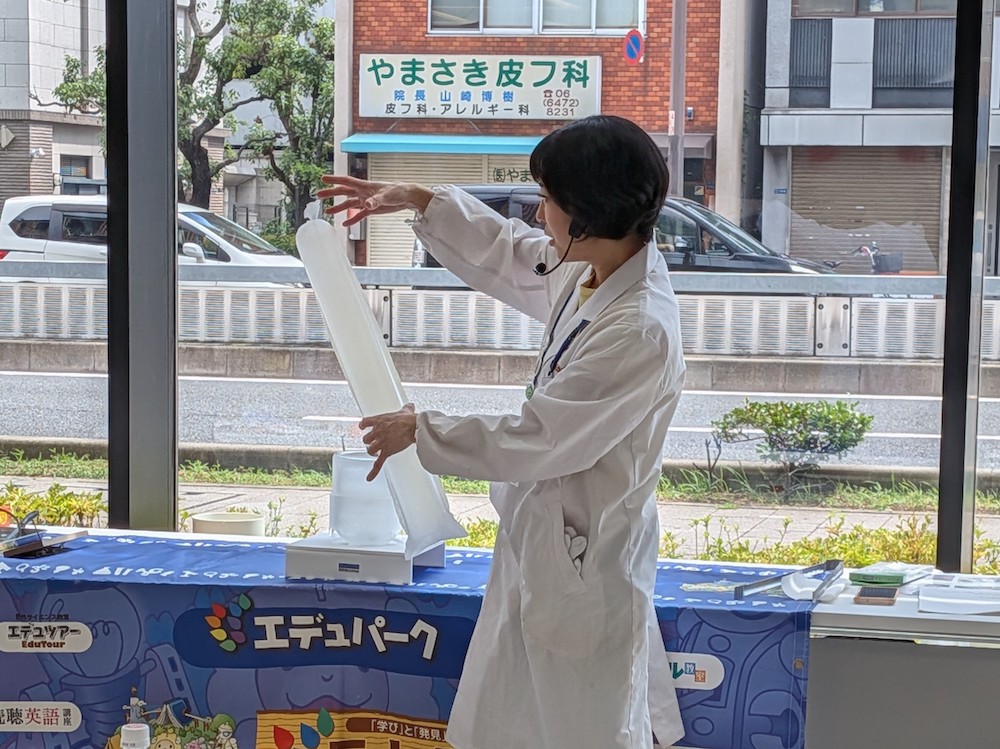

ドライアイスが溶けて気体になっているのを確認するため、ドライアイスを風船の中に入れてすぐに口を結びます。

すると、中のドライアイスが気化してみるみる風船がふくらんでいきます!

ドライアイスがなくなるまで膨らみ続けるので、授業が終わるころにはとても大きくなっている生徒さんもいました。

次に皆が大好きなジュースの登場です!

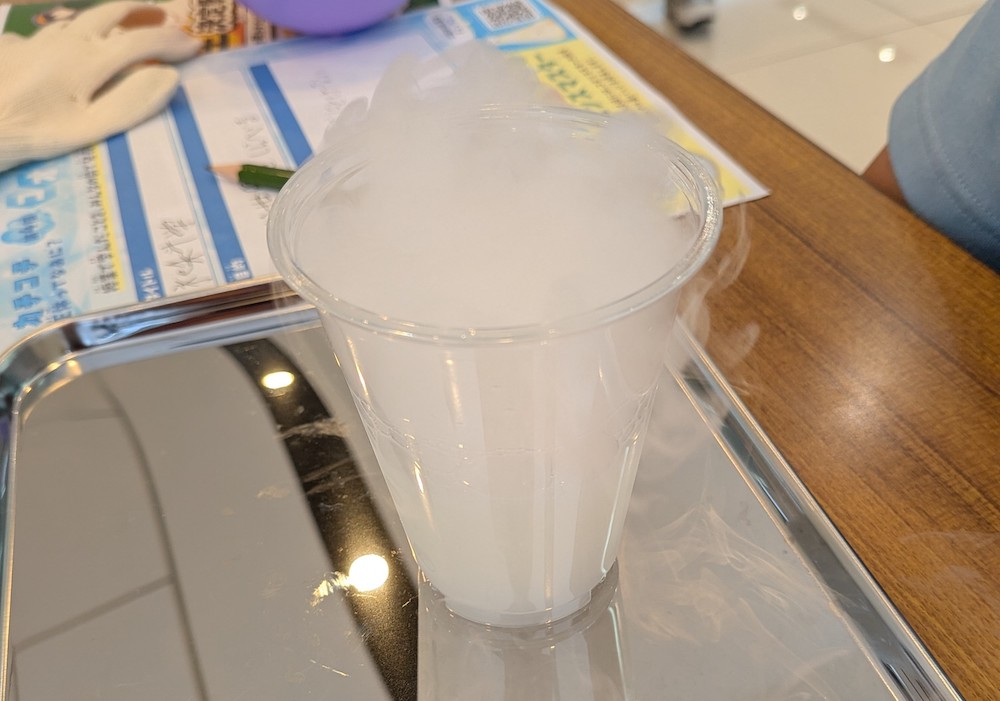

数種類の中からジュースを選んだあと、ジュースの中にドライアイスを入れます。

するとすぐにドライアイスの白いけむりがモクモクと発生しました。また、ジュースをよく見るとブクブクとなっているのが分かります。

これは前回の「ガスの授業」で学んだ炭酸ジュースの正体ですね。

先生から気を付けながらストローで飲んで良いですよとアナウンスがあると、皆大喜び!冷たいドライアイスの炭酸ジュースを味わっていました。

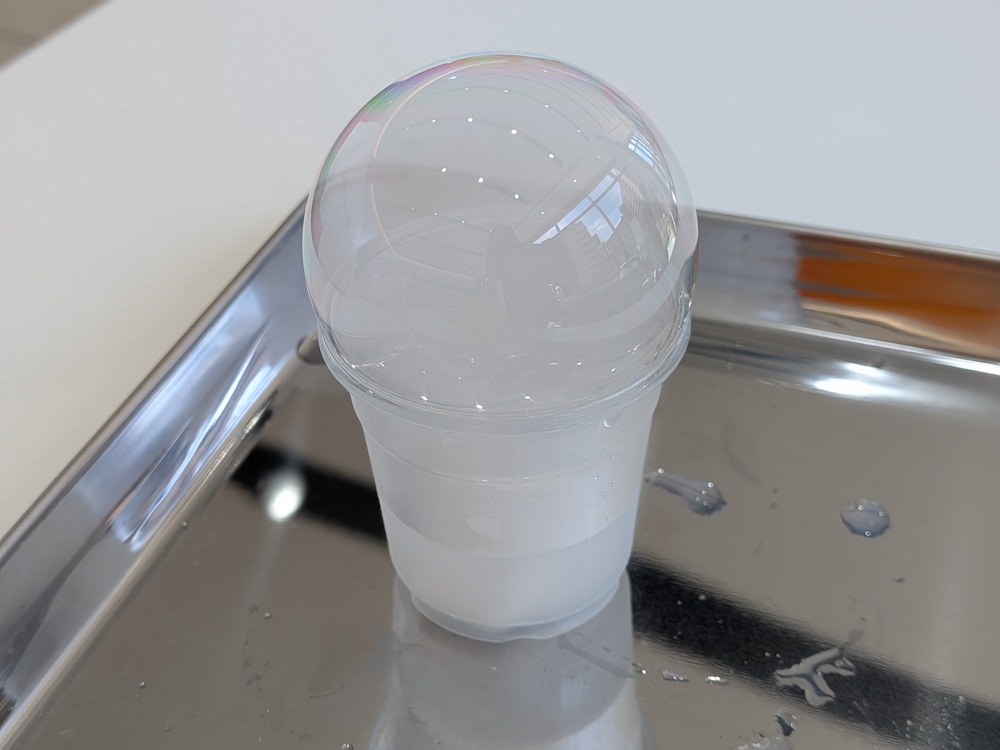

コップの中に残ったドライアイスでさらに実験です。

先生たちが、洗剤の膜を張るとドーム状に膜がプクーと膨らんでいきます。

風船・ジュース・洗剤の膜と、ドライアイスから発生する二酸化炭素を見て、飲んで、触ることができました。

次に、透明な液体にドライアイスを入れていきます。

ドライアイスでブクブクとなっている間に、容器のまわりはみるみる凍っていきます。

この透明な液体の正体はアルコールです。アルコールの凍結温度は-114℃なので、-79℃のドライアイスを入れても凍らずに冷やすことができます。

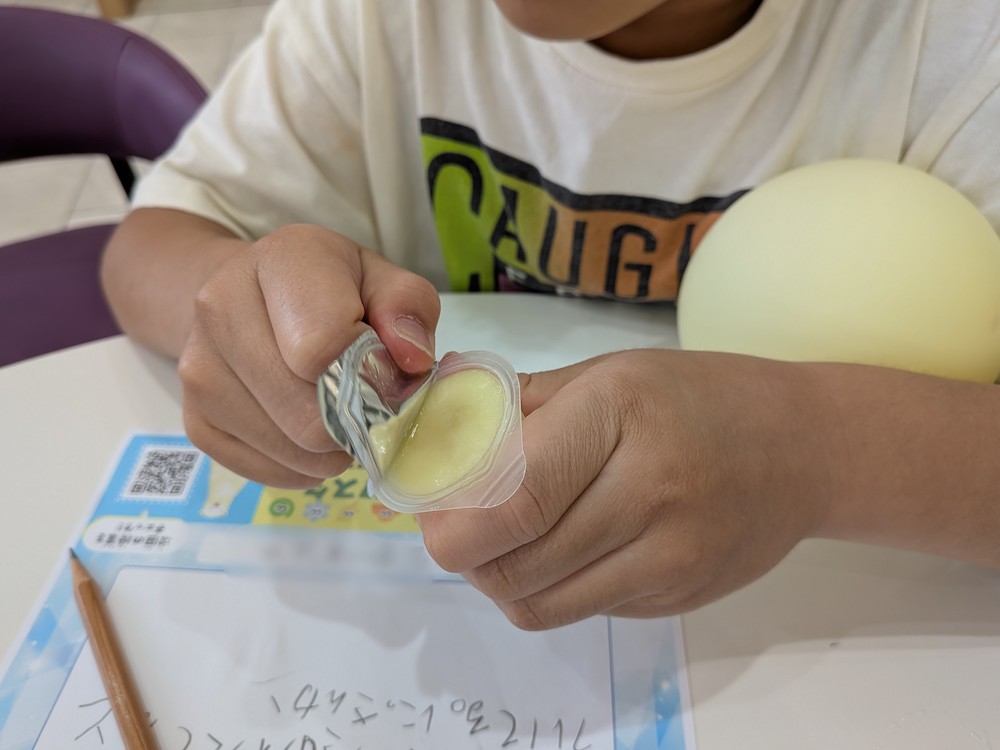

さて、この冷たくなった液体の中に、ゼリーを入れるとどうなるでしょうか?

普段、ゼリーを凍らせて食べてみたいなと思って冷凍庫に入れても、数時間~半日かかってしまいます。しかし、液体の中に1分ほど入れただけで、凍らせたゼリーが完成しました!

もちろんこのゼリーも食べてOK!

目の前ですぐにシャリシャリになったゼリーを皆さんおいしそうに食べていました。

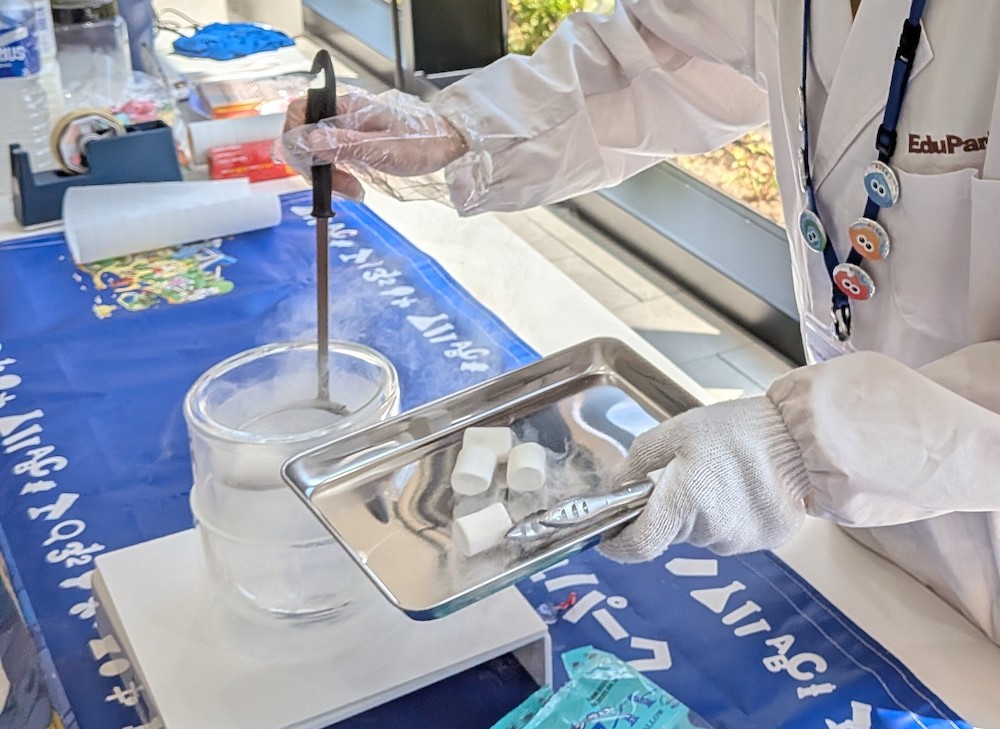

次に取り出されたのは、先ほどよりさらに頑丈な容器。こちらは専門の容器でなかなか見ることができないそうです。そこに、ランプのような特殊な入れ物に入った液体を注ぎます。

先ほどのドライアイスの時より、ブクブクとそして白い煙がモクモクとなっているように見えます。

この特別な容器に入った液体はなんでしょうか?

先生が尋ねると、理科に詳しい生徒さんからは「液体窒素!」と声があがりました。大正解です!

さきほどのドライアイスの沸点は-79℃でしたが、ドライアイスよりさらに冷たそうに見える液体窒素の沸点は何度なのでしょうか?「-80℃」「-120℃」「-180℃」…中には「-2000℃」という答えもでました。

正解は「-196℃」です!最近、お酒のCMで見たので知っていたというお父さんも数名いらっしゃいました。

そんな冷たい冷たい液体窒素の中に、なんとマシュマロ、チョコレートなどのお菓子を入れていきます。ゆかり先生の液体窒素クッキングです!

カチコチに凍ったお菓子が皆に配られ、食べてOK!と先生が言うと、皆喜びながらもおそるおそる食べていきます。すると、「美味しい!」「めっちゃ冷たい!」「いつもと違う!」とたくさん感想が出てきました。

さらに、こちらのお菓子は、なんと保護者の方にも食べていただきました!大人も大盛り上がりです😊

好評だったのはカールです。カールの食感に冷たしょっぱいが加わって新感覚の味わいでした。

さらに、カールは口に含んだまま息を吐くと、白い息が口や鼻からフーっとでます。

ゆかり先生が実践してみると、皆も真似して白い息を出していました。

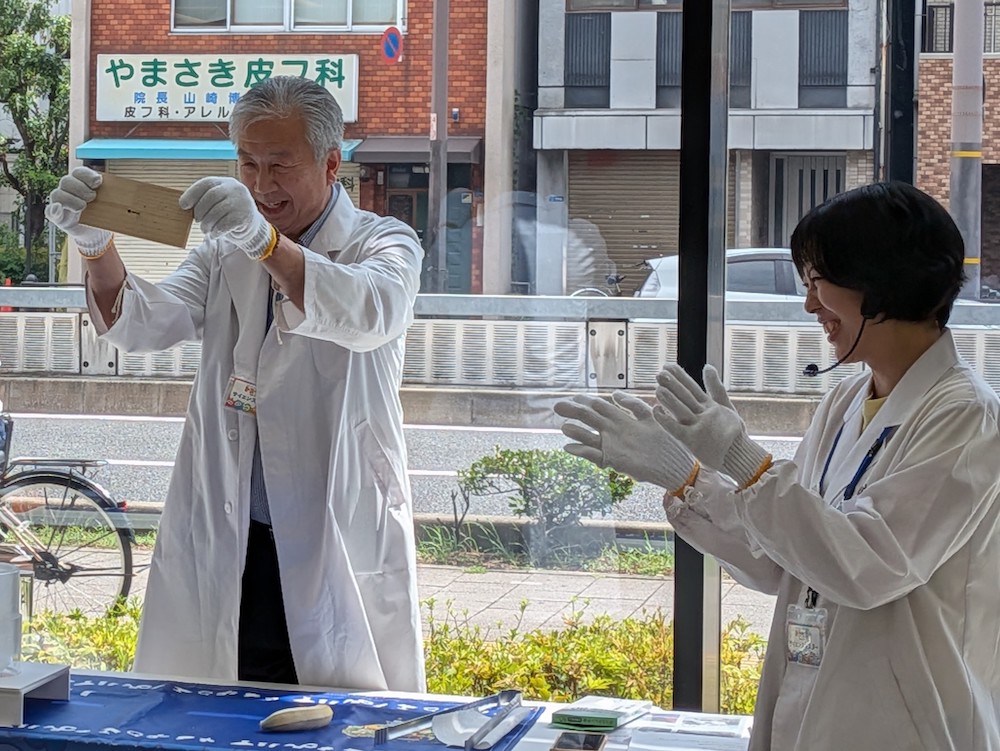

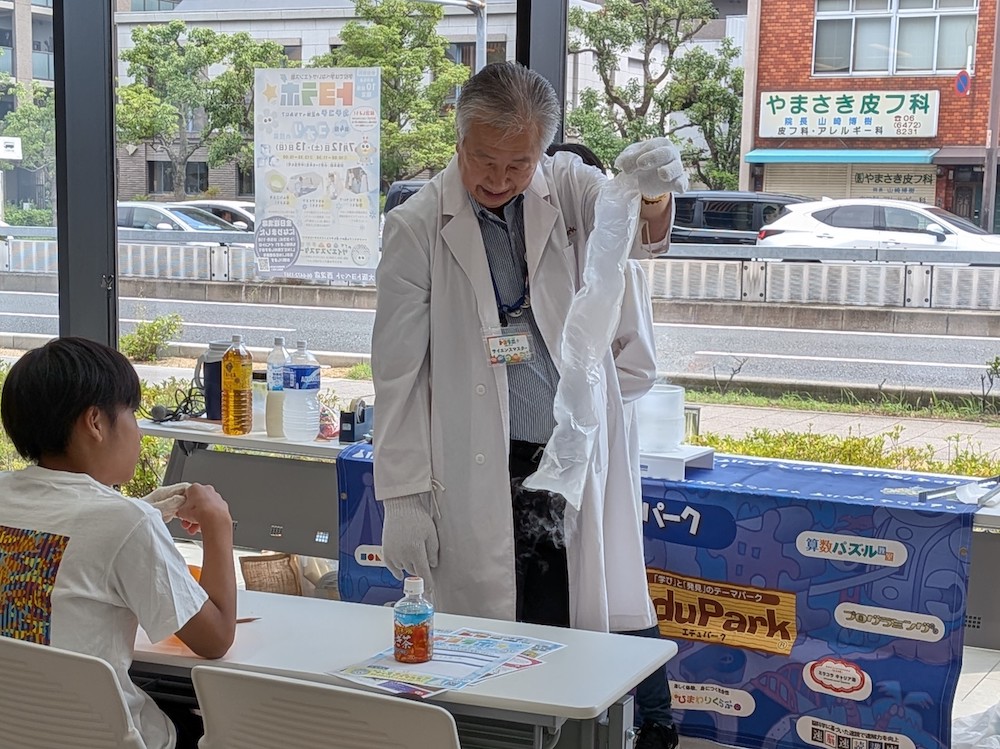

さて、次にゆかり先生が取りだしたのはバナナです。バナナも液体窒素に入れていきます。

バナナもあっという間にカチカチになりました。

しかしこのバナナは食べる用ではなく、なんと、このバナナでかなづち代わりにくぎ打ちをします。

DIYの得意な松崎先生が、バナナでコンコンと打ち付けていくと…

見事に板に釘が打ちつけられました!

打っている途中に砕けた凍ったバナナを皆で見たり触ったりする一幕もありました。

次は、雨の日によく見る透明な傘袋を使っての実験です。

空気を入れて結ばれた状態の傘袋を、液体窒素に入れるとどうなるでしょうか?

普通なら、容器の位置くらいまでしか入らないように思います。生徒の皆さんからは、浮いて入らない、爆発する、萎む…などの意見がでました。

松崎先生がゆっくりと袋を液体窒素に入れていくと…

なんとパンパンに膨らんでいた傘袋が全て液体窒素の中に入ってしまいました!

さらに驚きなのは、液体窒素から出すと傘袋は元のように膨らんでいきます。

これは、液体窒素に入れることにより、袋内の二酸化炭素などの空気が圧縮、または一部が液体になることで体積が減少したためです。液体窒素から出すと圧縮されていた中の空気は元通りの大きさに戻ったため、袋は元の大きさに戻りました。

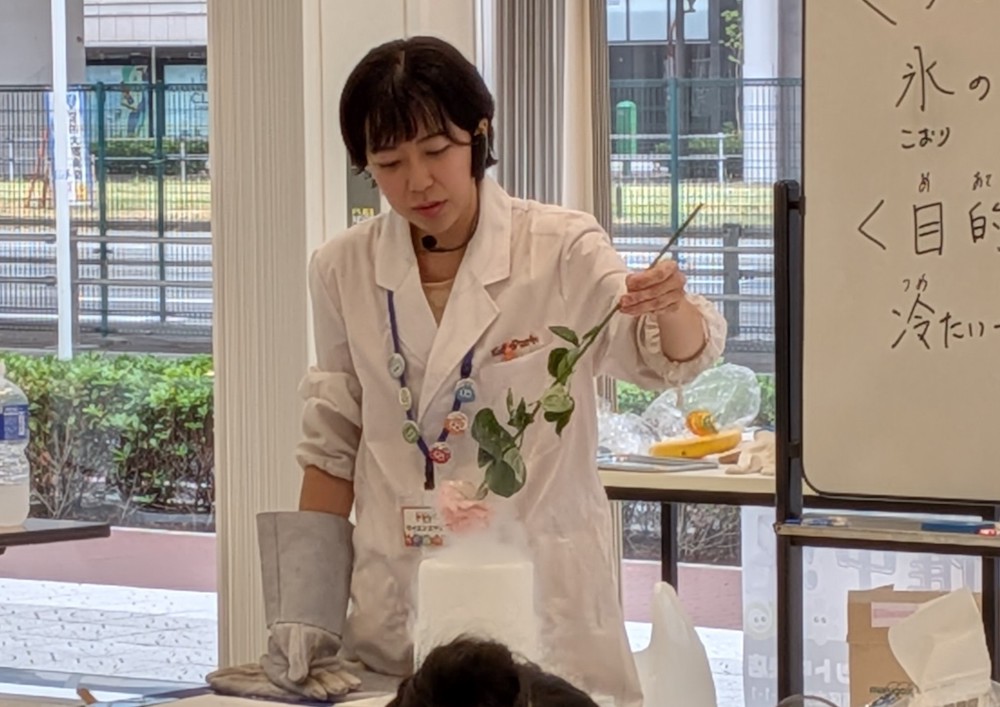

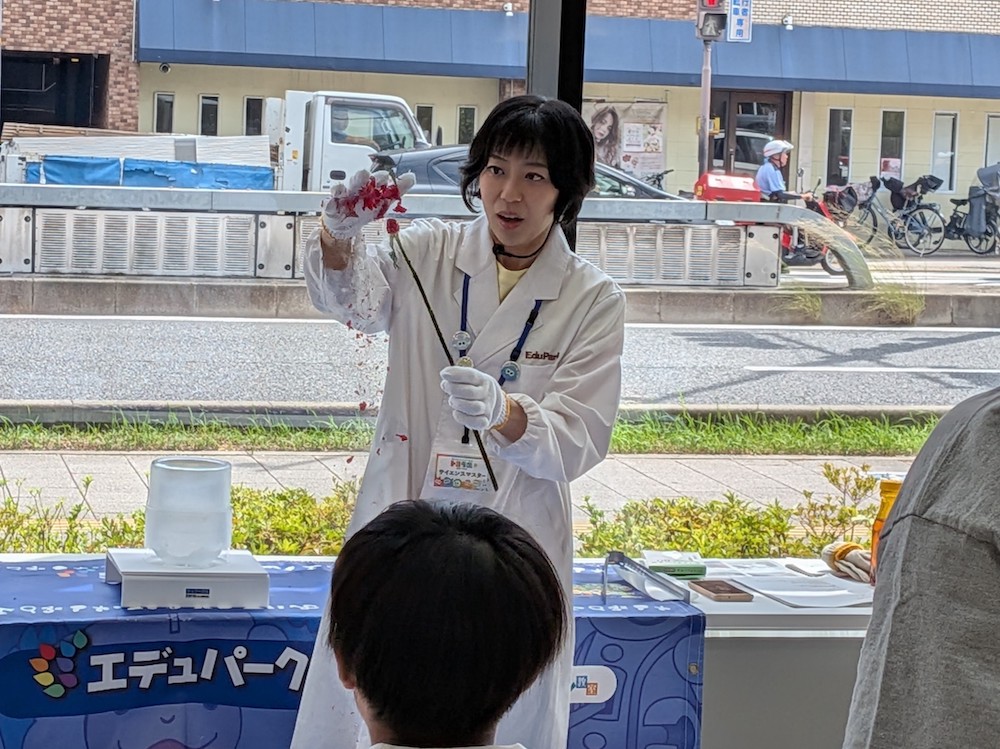

次にゆかり先生が取りだしたのはバラです。

このバラもお菓子やバナナ、傘袋と同様に液体窒素に入れて凍らせていきます。

液体窒素に入れた薔薇は白い煙をまとい幻想的な薔薇になりました。

少し可哀想ですが、この凍った綺麗なバラをゆかり先生がグシャっとつかむと…

「薔薇が…バラバラに…」

ゆかり先生渾身のギャグに(特に大人から)笑いが起きていました!

さて、ここまで液体窒素にお菓子や袋、バラを入れてカチコチに凍らせてきました。

バナナには固くなりすぎて釘を打つ際に粉々になり、薔薇はバラバラになりました。

そんな液体窒素に、ゆかり先生が「指を入れてみます」と言い出しました。生徒の皆さんからは「ダメ―!」という声もでます。

それでもやる気のゆかり先生。皆がゆかり先生の指の無事を祈りながら見守ります。

ドキドキ…

ちゃんと指が残っていましたー!!

子どもも大人もトヨラボスタッフも一安心です。

これにはちゃんと理由があり、液体窒素は、体温(約36℃)ほどの温度のものに触れた場合、その沸点をはるかに上回っているため、一瞬で気化してしまいます。

手を入れた瞬間、液体窒素と手の接触面に気化した気体の層ができ、それが保護膜の役割をしてくれるため、一瞬手を入れただけでは手が凍ることはありません。

これを「ライデンフロスト現象」と言います。

熱したフライパンの上で水がすんなり蒸発せずにフライパンの上を躍るのを見たことがあるでしょうか。あれも、水とフライパンの間に蒸発した気体の層が生じたライデンフロスト現象の一種なのです。

ライデンフロスト現象を勉強したところで「やりたい人―?」と尋ねるとたくさんの生徒さんが果敢にも手を挙げてくれました。

シミュレーションをたくさんしたり、利き手じゃない方でやる!と意気込んでいた生徒さんもいましたが、みんな無事指が残っておりました😊

「ふわふわしていた」や「冷たかった」などいろいろな意見がでましたが、皆口をそろえて「濡れなかった」と言っていました。

気体の膜に守られていたので液体に触れても濡れなかったのです。

さて、最後の実験です。

用意されたのは、液体窒素と沸騰したお湯です。

勉強したとおり液体窒素の沸点は-196℃です。そこに100℃近くのお湯を加えるとどうなるでしょうか。

なんと、ドーン!と蒸気爆発が発生しました!!

あまりの迫力にトヨラボ史上一番の歓声があがります。

液体窒素は気化する際、体積が約700倍以上になります。

実験で使用した密閉性がある容器内で、熱湯(100℃付近)の物体を加えれば、密閉空間で液体窒素の体積が非常に大きくなります。行き場を失った気化した膨張した窒素が、開放されている部分から勢いよく噴出されることとなるために爆発のような現象が発生しました。

さて、たくさん冷たい世界をしらべたところで、毎回恒例のレポートタイムです。

今回は盛りだくさんで、ゆっくりレポートを書く時間が取れませんでしたが、それでも皆さん実験の合間にたくさん書いていただきました。

「液体窒素は濡れると思ったのに濡れなかったのが面白かった」

「熱い水に液体窒素を入れると爆発するのが驚いた」

「最初は小さい風船だったけど、ドライアイスが溶けて大きくなった」

「誰がドライアイスを発見したのか気になった。液体窒素の爆発が楽しかった」

「液体窒素に手を入れるのが面白かった。寒くてふわふわした感覚だった」

「温度差が大きいほど蒸発の規模が大きくなることが分かりました」

「空気は冷やすと縮まることが分かりました」

「ドライアイスは氷みたいに水にならないことが分かりました」

「色んなものを液体窒素で冷やして食べて全部美味しかったです」

などなど、発表も毎回たくさん手を挙げていただき、先生もスタッフも本当に嬉しいです。

実験だけでなく、レポート用紙に学んだことを記入することや、みんなの前で発表することも皆さんにとって良い経験になっていれば嬉しいです。

次回は、9月に西淀店で、10月に中央店で「ツチの教室」を実施いたします。

皆様のご参加をお待ちしております!